„Alle vier Wochen war große Wäsche“ – Zeitzeuginnen erzählen vom Waschtag in den 1950er-Jahren im Bochumer Norden

Begibt man sich auf die Suche nach Erlebnisberichten vom „typischen Arbeitsalltag im Ruhrgebiet der 1950er-Jahre“, so stößt man schnell auf Erzählungen von Bergleuten und ihrer schweren und lebensgefährlichen Arbeit „unter Tage“ und in der Kokerei oder von Stahlarbeitern am Hochofen oder im Walzwerk.

Von der schweren und gefährlichen Arbeit der „Hausfrauen“ ist nur selten die Rede. Neben der täglichen Haus- und Gartenarbeit, Versorgung des Kleinviehs, Betreuung der vielen Kinder und der Krankenpflege wird nur selten berichtet.

Insbesondere der „Waschtag“ ist vielen Zeitzeug*innen jedoch in lebhafter Erinnerung geblieben. „Wenn man als Kind in die Waschküche kam, sah man wegen dem heißen Wasserdampf seine Hand vor Augen nicht. Das heiße Wasser für die Kochwäsche, der glitschige Zementboden und die schwere nasse Wäsche, die stundenlang vom Kochkessel dann von einer Wanne zur anderen und zum Spülbassin gehievt werden musste, war für die Frauen damals eine Tortur. Geschwollene und geschundene Hände aber auch Verbrühungen waren an der Tagesordnung. Gerade im Winter kam es durch die kalte Zugluft im Keller und dem heißen Wasserdampf oft zu Erkältungen. Nach jedem Waschtag war meine Mutter immer für zwei Tage todkrank und sie konnte sich dann kaum noch bewegen.“

Schaut man sich die Waschanleitung in einem Koch- und Haushaltungsbuch Oberbarmen 1926 Waschanleitung an und vergleicht die Ausführungen dort mit den Berichten von Zeitzeuginnen über den Hausfrauen-Alltag in den 1950er-Jahren, so stellt man fest, dass sich die Schwerstarbeit in der Waschküche über Jahrzehnte nicht wesentlich verändert hatte.

Zwar gab es schon seit Ende der 1920er-Jahre die ersten Waschbottich-Maschinen mit Wasser- oder Elektromotor, die Anschaffung solcher Geräte kostete jedoch rund den ganzen Monatslohn eines Industriearbeiters im Ruhrgebiet.

Um die „große Wäsche“ mithilfe von Waschmaschinen zu erleichtern, mussten sich Arbeiterfamilien die Anschaffungskosten lange Zeit „vom Munde absparen“, außerdem fielen zusätzliche Wasser- und Stromkosten an. In Zeiten von Wirtschaftskrisen oder Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder gar durch den Tod des Hauptverdieners rückte eine solch teure Anschaffung in weite Ferne.

Eine Zeitzeugin aus Bochum-Gerthe erinnert sich:

„Häufig beteiligten sich mehrere Familien der Hausgemeinschaft an der Anschaffung, einer Waschmaschine, sonst konnte das ja keiner bezahlen. Woher sollte das Geld denn auch kommen? Manchmal teilte man sich die Kosten sogar mit den Bergmannsfamilien im Nachbarhaus. Bei meiner Mutter haben drei kräftige Männer die schwere Holzbottich-Maschine abends nach dem Waschtag jedes Mal aus dem Keller hochgeschleppt, über die Bergener Straße getragen und im Haus schräg gegenüber dann wieder runter in die Waschküche gebracht. Und so ging das nach jedem Waschtag hin und her.“

Die folgende Beschreibung eines typischen „Waschtags“ und seinen Arbeitsabläufen wurde aus zahlreichen Erfahrungs- und Erlebnisberichten betagter Zeitzeuginnen aus Herne und Bochum-Gerthe zusammengetragen:

Einmal im Monat wurde montags Wäsche gewaschen. Alleine war das nicht zu schaffen, deshalb haben die Nachbarinnen aus der Hausgemeinschaft sich gegenseitig geholfen. Schon am Samstag vorher wurde die Wäsche in die Waschküche gebracht und nach weißer und bunter Wäsche sortiert. Die weiße Wäsche wurde in einer kleinen Wanne mit „Sil“ eingeweicht.

Sonntagsabends wurde die Wäsche dann aus der Sil-Lauge herausgenommen, ausgespült und im Waschkessel mit Wasser und Persil eingeweicht. Montags morgens gegen 5°° Uhr wurde der Ofen vom Waschkessel mit Zeitungspapier, Anmachholz und Kohlen angeheizt und das Wasser für die Wäsche zum Kochen gebracht.

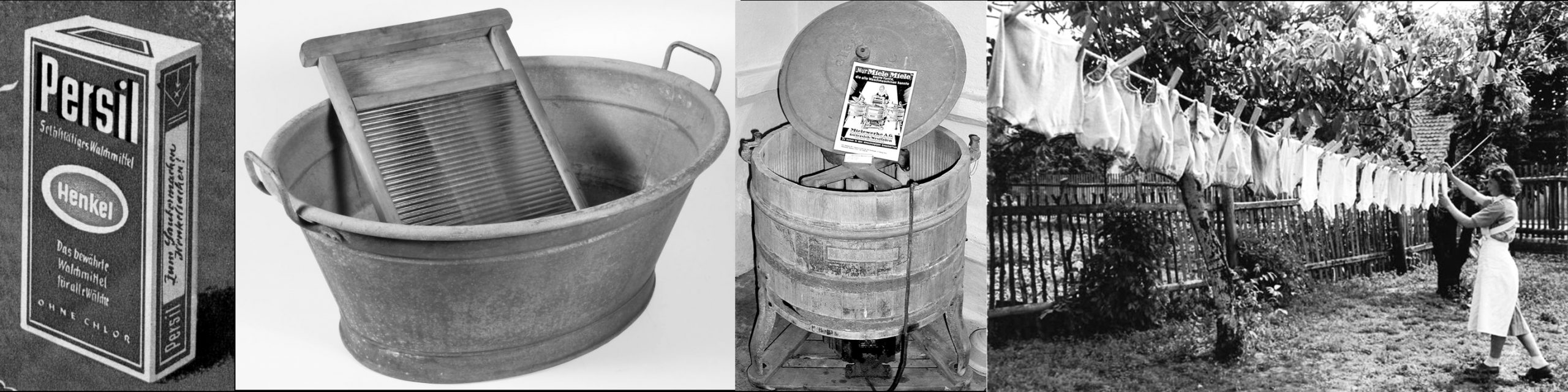

In der Waschküche stand eine 80-Liter Zinkwanne auf einem Holzgestell, in die die gekochte Wäsche dann mit einem großen Holzlöffel gehoben wurde. Das heiße Wasser wurde eimerweise in die Wannen gegossen. Dann musste die Wäsche noch eine Weile mit einem Stampfer gestampft werden. Hartnäckige Flecken mussten mit der Hand auf dem Waschbrett oder mit der Wurzelbürste ausgerubbelt werden. Danach wurde die Wäsche im Spülbassin mehrere Male mit klarem Wasser ausgespült. Das Spülwasser wurde natürlich nicht weggeschüttet, sondern weiter genutzt.

Die Wäsche, die immer noch Flecken hatte, wurde auf die Bleiche gelegt. Bleichen bedeutet, dass die nasse Wäsche in der Sonne auf den Rasen gelegt wurde, damit die Sonne die Flecken ausbleicht und die Wäsche so schön weiß wird. Wenn die weiße Wäsche schon etwas vergilbt war oder einen Grauschleier hatte, dann wurde vorher ein wenig „Wäschebläue“ in das Spülwasser gegeben.

Hier bei uns gab‘s natürlich im Garten meistens keine Wiese oder die waren wegen der vielen Zechen und Kokereien natürlich oft rußig und staubig, daher musste die Wäsche nach dem Bleichen oft noch einmal gewaschen und gespült werden.

Weiße Leinen-Tischdecken, „Paradekissen“, Oberhemd-Kragen oder Blusen wurden gestärkt. Hierfür musste zunächst Wäschestärke aufgekocht werden, dann wurden die Wäschestücke in diese Stärkelösung eingetaucht.

Buntwäsche wurde ebenso behandelt. Zum Schluss kam Vaters Grubenanzug an die Reihe. Damals wurde das Arbeitszeug, das kohlrabenschwarz verdreckt und manchmal ölverschmiert war, noch von den Frauen zu Hause gewaschen. Das wurde nicht von der Zeche erledigt.

Nach dem Waschen und Auswringen oder Schleudern musste die Wäsche dann zum Trocknen auf Leinen gehängt werden, bis sie trocken war. Weil die Luft in der Nähe der Zechen so rußig war oder bei schlechtem Wetter musste die Wäsche durch das Treppenhaus über drei Etagen zum Trockenboden geschleppt und dort aufgehängt werden. (Deshalb hatte man auch nicht nur regelmäßig Flurwoche, sondern man musste alle paar Wochen auch den Keller und den Trockenboden sauber machen.)

Mit der schmutzigen Lauge musste noch die Waschküche, und die Treppe vor dem Haus geschrubbt und dann mit klarem Wasser nachgespült werden. Ein arbeitsreicher Waschtag ging zu Ende. Wenn die Wäsche getrocknet war, wurde sie abgenommen, gereckt, gefaltet und in den Wäschekorb gelegt.

Dienstags wurde die Wäsche angefeuchtet, damit man sie mittwochs auf dem Küchentisch, der mit einer Decke und einem Laken ausgelegt war, bügeln konnte. Die Wäsche wurde dann auf Beschädigungen kontrolliert, zusammengelegt und in den Schrank gebracht. Schließlich wurden Socken und Strümpfe nachgesehen und -, wenn nötig – gestopft und Vaters Grubenanzug geflickt.

Und so ging das alle vier Wochen“

(Beitrag zuletzt aktualisiert am 19.11.2025)