„Kötter, Kray und polnischer Querschlag“ – Zechensiedlungen in Bochum-Gerthe, – Hiltrop und -Bergen

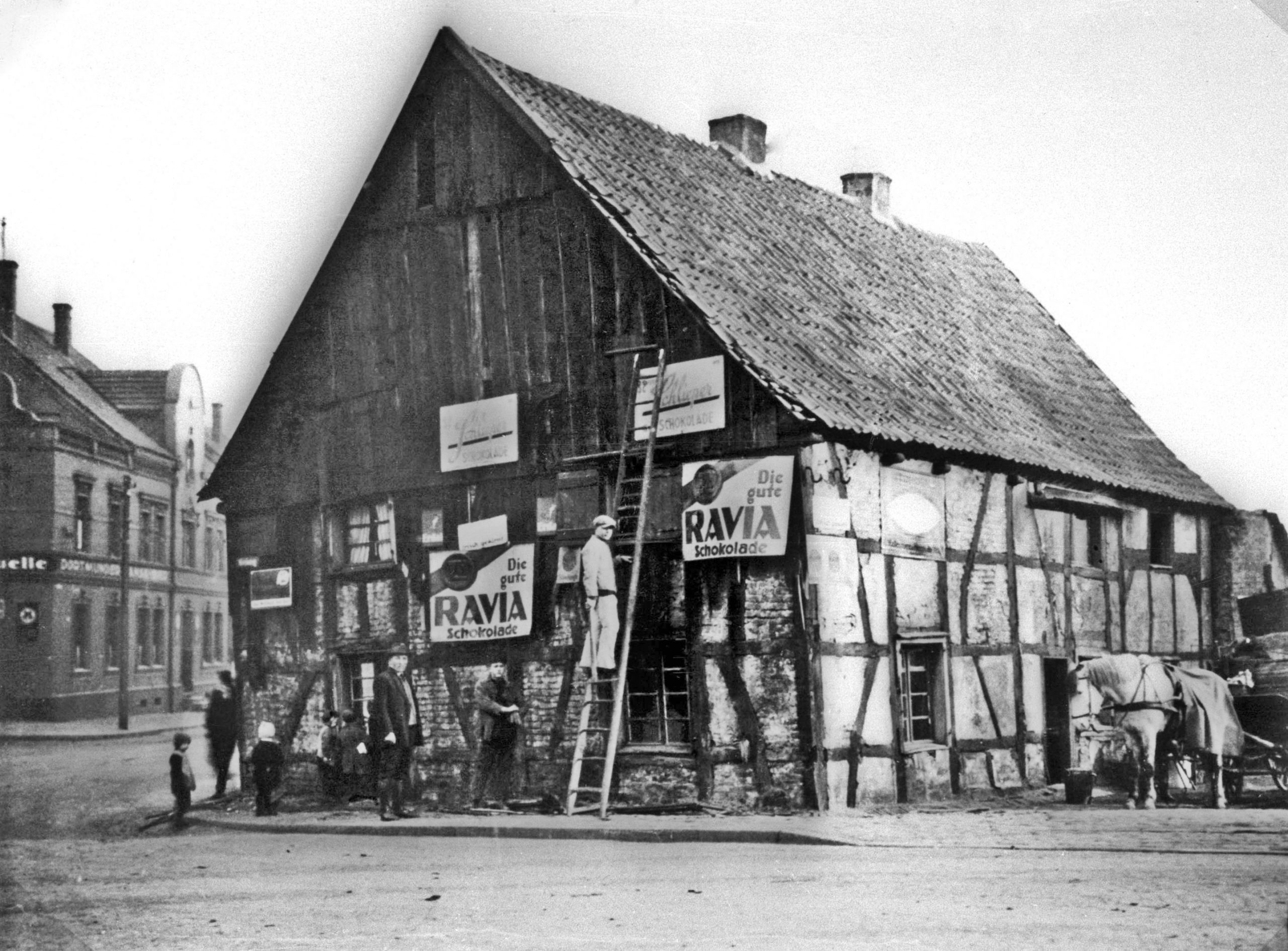

„Die Gemeinde Gerthe war um das Jahr 1870 noch eine kleine Bauernschaft, die nur wenige Gehöfte und Kotten aufzuweisen hatte. Die meisten Wohnstätten lagen südlich der heutigen Heinrichstraße […]. Die berufstätige Bevölkerung bestand aus Landwirten, Köttern, Handwerkern und aus Bergleuten, die auf den Zechen der umliegenden Gemeinden arbeiteten.“

Gerthe und Bergen gehörten damals zum Amt Bochum, Hiltrop war dem Amt Herne angeschlossen. Im Jahr 1865 waren in Gerthe 46 Wohngebäude mit etwa 591 und in Hiltrop 64 Häuser mit Wohngebäude mit 617 Bewohnernverzeichnet [1]

Mit der Gründung der „Gewerkschaft der Zeche Lothringen“ durch Fritz Funke, Carl und Friedrich Wilhelm Waldhausen, Wilhelm Schürenberg und Heinrich Grimberg und die Abteufung des Schacht I am 2. Juli 1872 begann der rasante Wandel von der Agrargemeinde zum Industriestandort und der Veränderung des gewohnten Siedlungsbildes.[2]

„Zu Beginn des Bergbaus in Gerthe arbeiteten noch viele Kötter-Söhne, Handwerker und Hilfskräfte auf der Zeche Lothringen, sie waren zuvor häufig als Landarbeiter und Tagelöhner tätig oder verdienten sich als Bauern – meistens im Winter – ein Zubrot.

„Richtige“ Bergleute waren nur wenige beschäftigt. Diese fanden zunächst Unterkunft bei den hiesigen Bauern und Köttern, die Kammern in ihren Häusern gerne an die neuen Arbeiter vermieteten, um auch etwas von der Industrialisierung zu profitieren. Auf Gerther Gebiet standen einige Kotten, die im Laufe der Zeit der neuen Bebauung um die Jahrhundertwende weichen mussten.[3]

Ein eindrucksvolles Zeugnis, mit welchen Versprechungen mittellose Bauern und Arbeiter aus aller Welt aus ihrer Heimat für den Ruhrbergbau angeworben wurden gibt der in der Bergarbeiterzeitung veröffentlichte Originaltext „Masuren!“ der Zeche Victor in Castrop-Rauxel aus dem Jahr 1908. Den Originaltext finden Sie unter diesem Link: Masuren-Aufruf 1908 (Bergarbeiter-Zeitung)

Unterbringung in „Menagen“

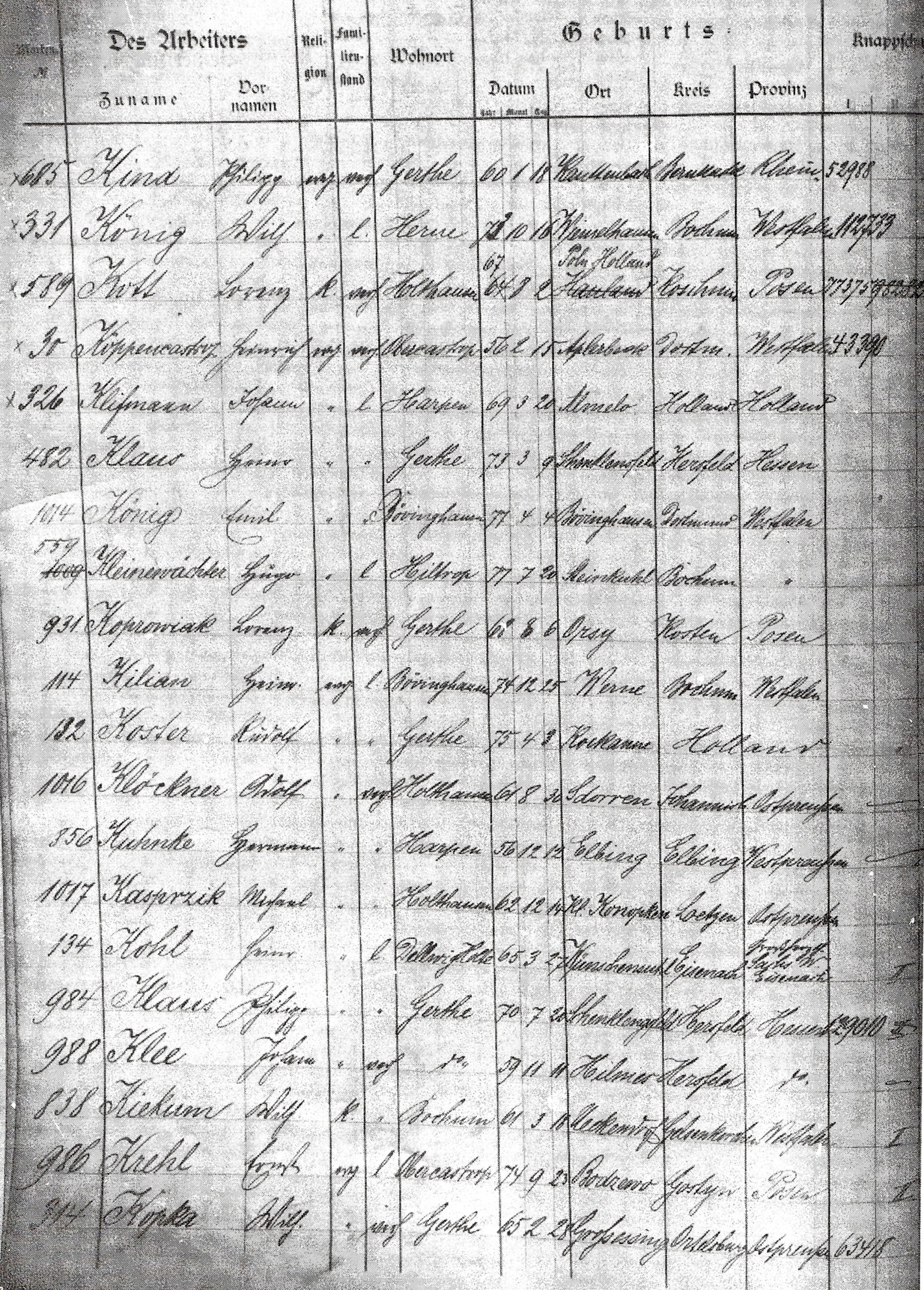

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts fanden sich Familienväter und Ledige aus Westfalen, Hessen, Thüringen, Ostpreußen und Westpreußen, der Provinz Posen, Land Polen, Galizien, Ungarn, Kärnten, Krain [Niederschlesien], Italien, Holland, und Böhmen unter der Belegschaft der Zeche Lothringen.[4]

Um die große Zahl der dringend benötigten, nach Gerthe strömenden Arbeiter unterzubringen, wurden auf dem Zechengelände schnell sogenannte „Menagen“ in Holzbaracken errichtet, in denen die neuen Bergarbeiter wohnten und gemeinsam beköstigt wurden. Im Volksmund wurden diese Menagen als „Bullenkloster“ bezeichnet, die aber nicht sehr beliebt waren.

Vermutlich befanden sich die Arbeiterbaracken im Bereich der „Honigsburg“ auf dem Gelände der Zeche Lothringen I/II in Gerthe.

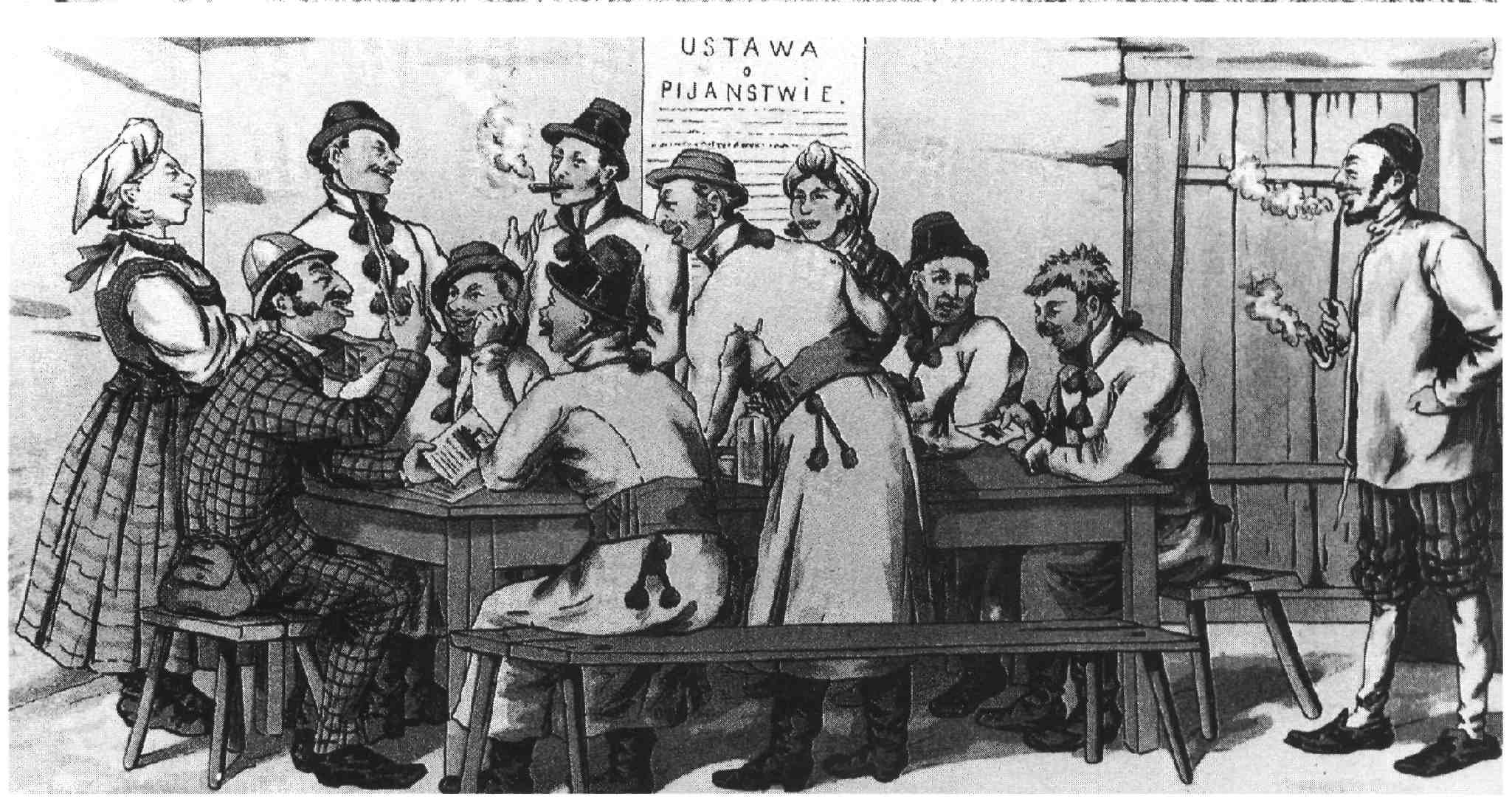

Kostgänger und Schlafburschen

Viele „Zugereiste“ machten sich unmittelbar auf den Weg und suchten bei den Bergmannsfamilien vor Ort als „Schlafburschen“ in den Zechenhäusern einen „Kostgängerplatz“. Die „Kostgänger“ wurden in den Koloniehäusern in der Regel unter dem Dach einquartiert, manchmal aber auch in der Wohnung selber. Sie waren Teil des Familienlebens.

Dieses Kostgänger-Verhältnis blühte in Gerthe in den Jahren von 1880 bis 1920 enorm auf. Es gab fast keine Familie, die keinen Kostgänger hatte, zumal dies für die Familie ein gewisses Nebeneinkommen sicherte und die Mietkosten senkte.

Nicht selten teilten sich mehrere Kostgänger ihren Schlafplatz, sodass das Bett „nicht kalt“ wurde. Für die Bergarbeiter-Familien bedeutete das Zusammenleben mit Fremden auf engstem Raum einen zusätzlichen Verlust von Privatsphäre, auf die Hausfrauen kam erhebliche Mehrarbeit zu, da sie sich neben der eigenen Haushaltsführung, der Kindererziehung, den täglichen Verrichtungen für die meist großköpfige Familie auch noch um die Kostgänger kümmern mussten. Dies bedeutete waschen, bügeln, Kleidung in Stand halten, Verköstigung und vieles mehr.

Bei den Kostgängern gab es verschiedene sogenannte „Verhältnisse“: „Halbe Kost“ bedeutete Schlafplatz und Frühstück, „volle Kost“ bedeutete Schlafplatz, Frühstück und Abendbrot und „Volle Kost voll“ bedeutete, dass die Kostwirtin nicht selten im „Verhältnis“ mit inbegriffen war. Durch das enge Verhältnis von Kostgängern und Familie kam es nicht selten auch zur Heirat mit der Tochter des Hauses, aber häufig auch zum Streit mit dem Ehemann der Wirtin.[5]

Aufstieg der Zeche Lothringen

Der rasante Aufstieg der Zeche Lothringen in nur 50 Jahren seit der Gründung der Gewerkschaft im Jahr 1872 und die Erweiterung der Betriebsflächen und der Ausbau der Betriebsanlagen und Produktionszweigen erforderte zwangsläufig einen stetig wachsenden Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften. Die folgende Auflistung vermittelt einen Eindruck von den maßgeblichen Entwicklungsschritten der Zeche Lothringen:

- 1872 – Gründung der „Gewerkschaft Zeche Lothringen in Gerthe bei Bochum“ durch Friedrich Funke, Heinrich Grimberg, Carl Waldthausen, und Friedrich Wilhelm Waldthausen.

- 1872 – Abteufen von Schacht I

- 1875 – Aufnahme der Kohleförderung Schacht I

- 1880 – Anschluss an das Eisenbahnnetz

- 1886 – Errichtung der Brikettfabrik

- 1888 – Bau der ersten Kokerei (Lothringen I)

- 1896 – Abteufen des Schacht II (Lothringen I)

- 1899 – Bau einer Teerkokerei mit Nebengewinnungsbetrieben (Lothringen I / II)

- 1901 – Errichtung der Schachtanlage Lothringen III in Bövinghausen

- 1903 – Bau eines Holzimprägnierwerks am Castroper Hellweg

- 1905 – Errichtung einer Salpetersäurefabrik in Bövinghausen (später: Chemische Werke Lothringen)

- 1906 – Errichtung einer Kokerei mit Kohlenwertstoffgewinnung (Lothringen III) in Bövinghausen

- 1908 – Abteufen von Schacht IV in Hiltrop, Aufnahme der Förderung 1911

- 1911 – Bau einer Kokerei mit Kohlenwertstoffgewinnung (Lothringen IV)

- 1913 – Abteufen des Schacht V (Aufnahme der Förderung 1914) am Castroper Hellweg

- 1920 – Umwandlung der „Gewerkschaft Lothringen“ in „Bergbau AG Lothringen“

Bevölkerungs- und Belegschaftsentwicklung

| Jahr | Einw. Gerthe | Einw. Hiltrop | Beschäftigte Lothringen |

| 1865 | 591 | 617 | |

| 1875 | 6 Beamte, 70 Arbeiter | ||

| 1880 | 691 | 717 | 148 |

| 1886 | 518 | ||

| 1889 | 796 | ||

| 1890 | 1.950 | 864 | |

| 1896 | 3.200 | 1.116 | |

| 1901 | 4100 | 1.582 |

| 1905 | 5.420 | |

| 1907 | 7.750 | |

| 1911 | 8.412 | 2.548 |

| 1914 | 12.610 | |

| 1924 | 14.404 | |

| 2006 | 20.030 |

Die unaufhaltsame Ausdehnung der Zechenbetriebsflächen und die dadurch erforderliche Schaffung von Wohnraum für die Arbeiter und „Zechenbeamten“ erzwang die Veränderung und Modernisierung der gesamten Infrastruktur. Straßen, Elektrifizierung, Trinkwasser, Kanalisation sowie Schulen, Gesundheits-, Verwaltungs-, Konsum- und Versorgungseinrichtungen wurden geschaffen. Das ehemals bäuerlich geprägte Ortsbild wandelte sich in nur wenigen Jahrzehnten zu dem einer industriellen Ruhrgebietsstadt.

Straßennamen

Für die Benennung der Straßen wurden häufig Vornamen von Männern gewählt, die sich um die Gründung und Fortentwicklung der Zeche Lothringen verdient gemacht hatten. Hierzu einige Beispiele:

- Karlstraße (jetzt: Schwerinstraße) – Karl Funke, Mitglied des Grubenvorstandes;

- Karl-Ernst-Straße – Geheimrat Karl Ernst Korte;

- Friedrichstraße (jetzt: Brandenbuschstraße) – Direktor Friedrich Brandenbusch;

- Otto-Gehres-Straße (jetzt: Frauenlobstraße) – Generaldirektor Otto Gehres;

- Fritz-Funke-Straße (jetzt: Fischerstraße) – Fritz Funke, Mitglied des Grubenvorstandes;

- Heinrichstraße – Heinrich Grimberg, Mitglied des Grubenvorstandes.

Bau von Zechensiedlungen

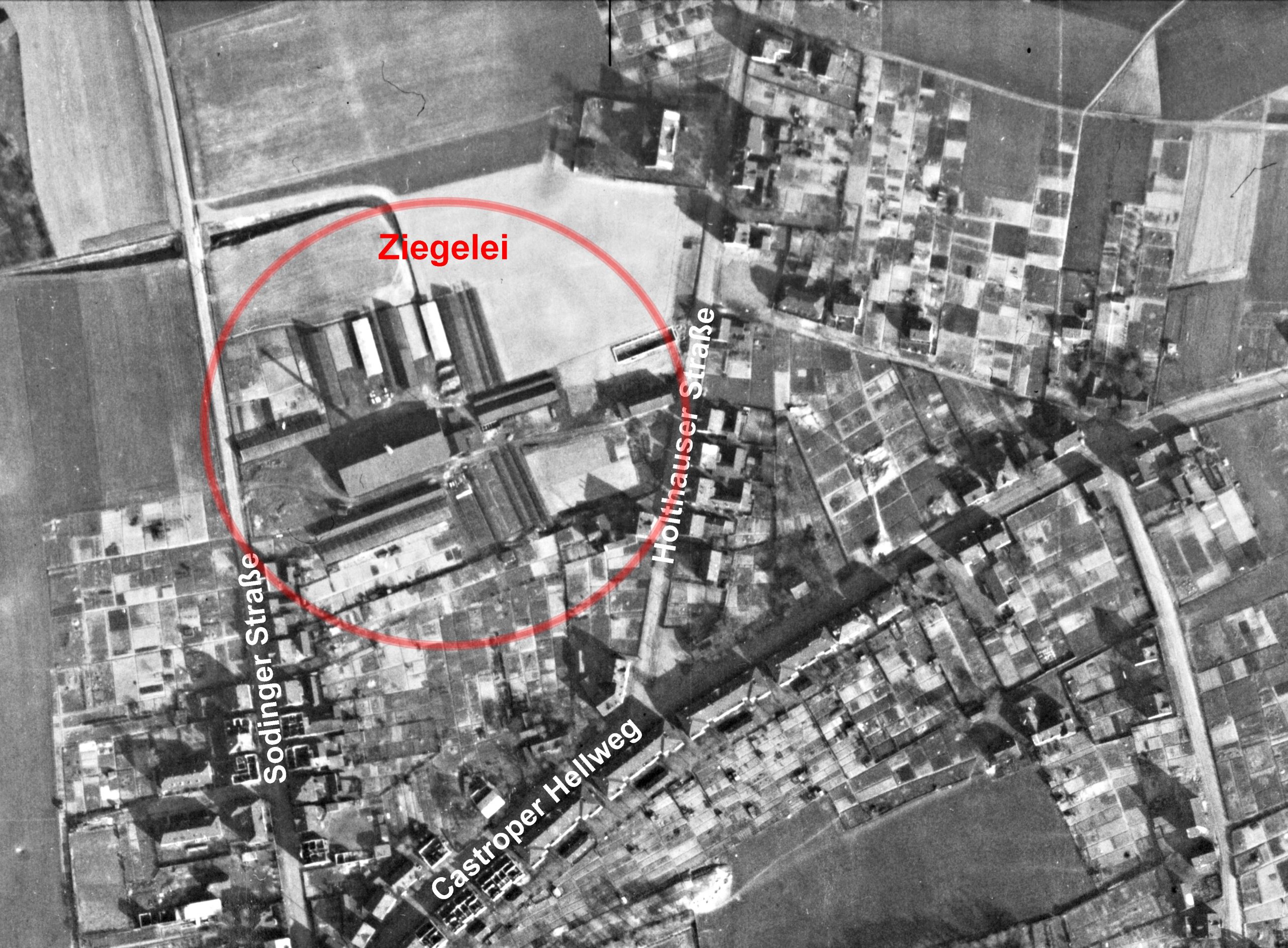

Ab 1886 setzte parallel zur Entwicklung und der Zeche Lothringen eine starke Bautätigkeit ein. Die erforderlichen Mengen an Baumaterial für die Werksanlagen und Wohngebäude wurden aus der Umgebung geliefert. Auch in Bochum-Gerthe befand sich eine große Ziegelei im Bereich zwischen Holthauser- und Sodinger Straße.

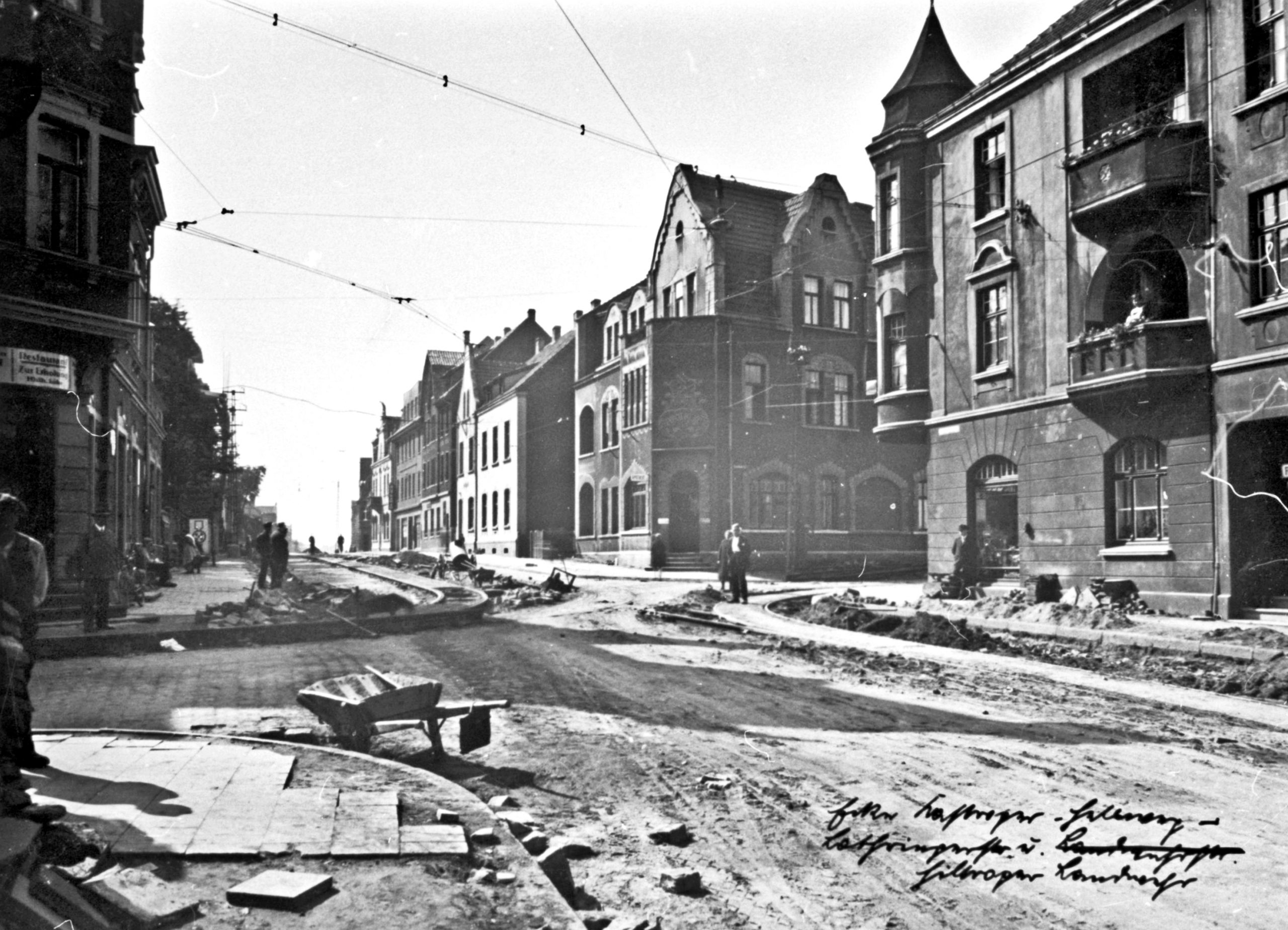

Mit dem Bau der Zechenkolonien wurden auch die ersten befestigten Straßen und vor allem die Wasserversorgung und ein Abwassersystem angelegt, dass es bis dato in Gerthe in dieser Form nicht gab.

Jede Haushälfte in der Zechensiedlung fasste eine oder zwei Familien mit meist zahlreichen, nicht selten bis zu sechs, acht oder mehr, Kindern. Die Wohnungen hatten in der Regel nur drei Räume.

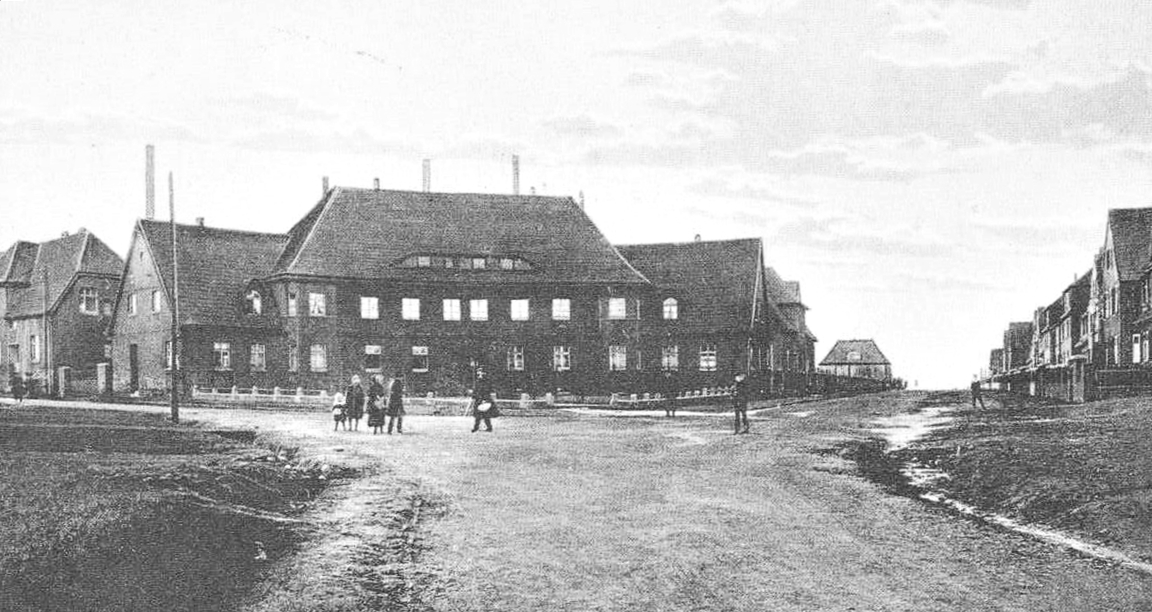

„Auf dem Kray“ – Die erste Arbeitersiedlung der Zeche Lothringen

Die erste Kolonie, die die Zeche Lothringen im Jahr 1886 als Wohnraum mit billigen Mieten für ihre Belegschaft in Gerthe errichten ließ, war die Siedlung „Auf dem Kray“ (heutiges Herner Stadtgebiet). Die Siedlung lag nahe dem Lothringer Wald, ganz in der Nähe der Straßengabelung bei Cöppencastrop, am Castroper Hellweg und Bövinghauser Hellweg gelegen. 1889 wurden zusätzlich vier Zechenhäuser am Langeloh gebaut. Zwei Jahrzehnte später wurde die Siedlung „Auf dem Kray“ mit neuen Koloniehäusern im oberen Teil erweitert.

Der Bau weiterer Arbeitersiedlungen folgte in den Jahren 1886 bis 1898 in der „Karl-Ernst-Straße“ und auf der (Hiltroper) Landwehr.

Karl-Ernst-Straße

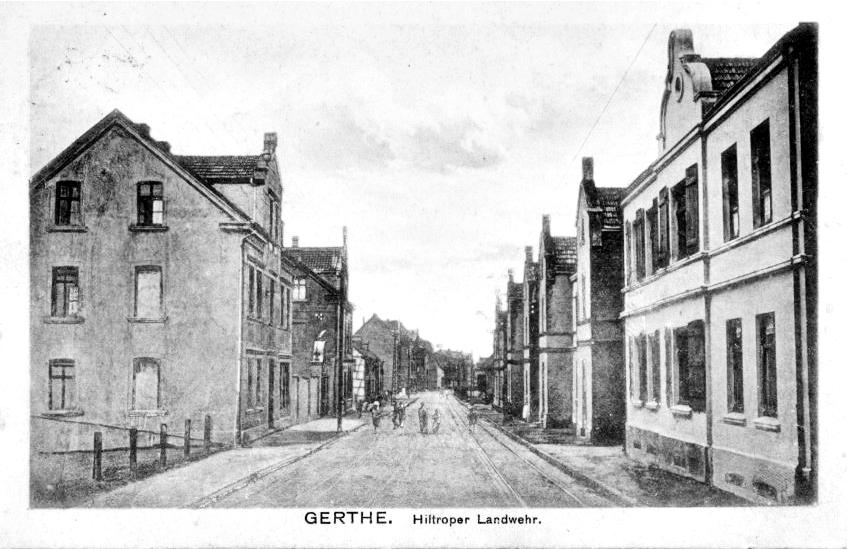

Hiltroper Landwehr

Neben der Bergmannssiedlung in der Karl-Ernst-Straße wurden ab 1886 auf der Hiltroper ebenfalls Häuser für die Arbeiter und Angestellten der Zeche Lothringen errichtet.

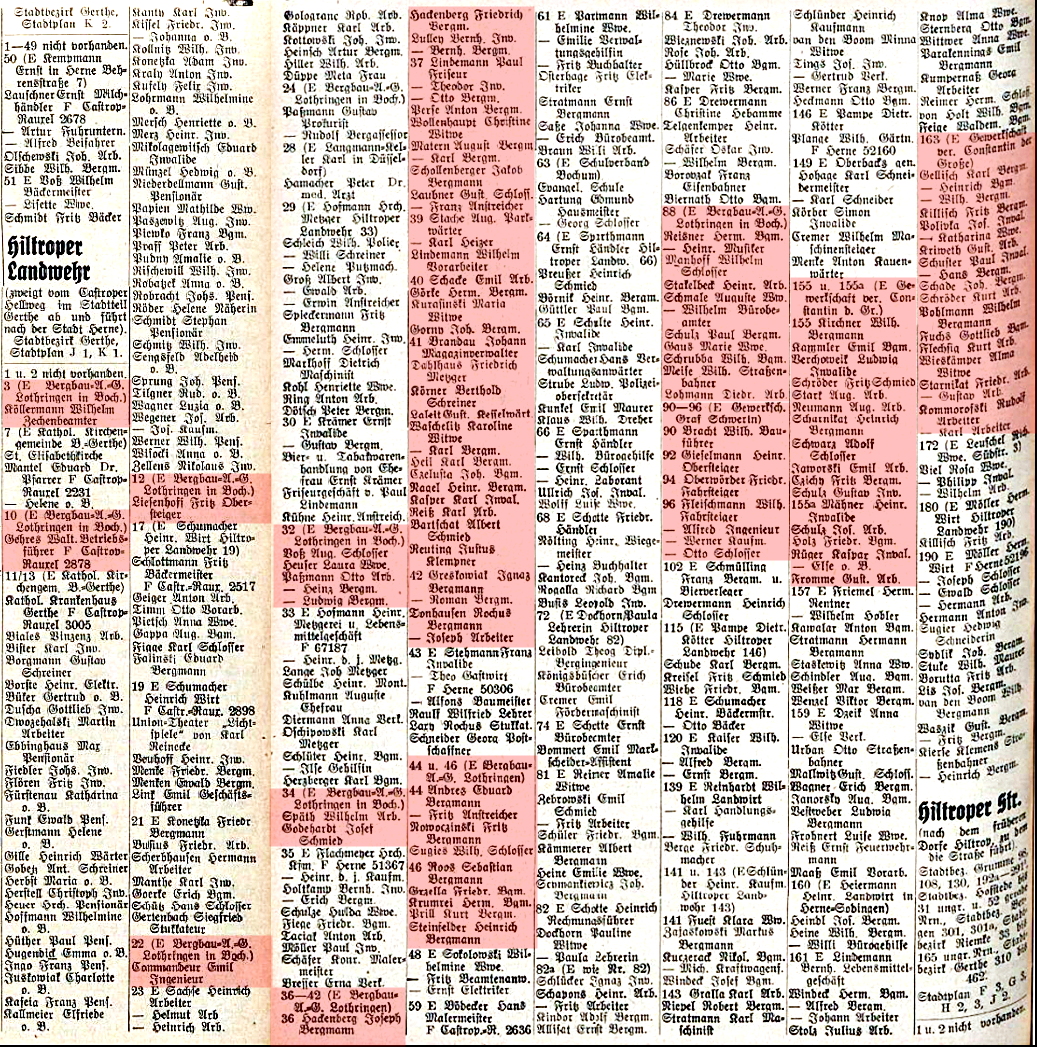

Ein Blick in das Adressbuch der Stadt Bochum aus dem Jahr 1932 verdeutlicht, wie viele Wohngebäude – neben den Privat- und Geschäftshäusern – sich im Eigentum der Zechengesellschaften „Lothringen“ und „Gewerkschaft Constantin der Große“ befanden.

Am Ende der unteren Hiltroper Landwehr (in Herne: Landwehrweg) befand sich der Schacht XI der Zeche Constantin der Große.

Heinrichstraße

Ottostraße (heute: Klüsenerstraße)

Fritz-Funke-Straße (heute: Fischerstraße)

Karlstraße (heute: Schwerinstraße)

Hiltroper Straße / Dietrich-Benking-Straße

(Beitrag zuletzt aktualisiert am 19.11.2025)

___________________________

Quellennachweis

[1] Amtsoberinspektor Hirsch; Chronik der Gemeinde Gerthe in: Einwohnerbuch der Gemeinde Gerthe 1924, Verlag Hermann Zülch, Bochum-Gerthe, 1924.

[2] Max Ibing: „Geschichte der Stadtteile Gerthe und Hiltrop“, vom Verfasser handschriftlich korrigiertes 70-seitiges Originaltyposkript seiner umfassenden Stadtteil-Chronik der Stadtteile Gerthe und Hiltrop aus dem Jahr 1958. (Privatarchiv H.-J. Imort)

[3 / 4 / 5] Rainer Gans: 111 Jahre Gerther SPD, Bochum 2014